前回の記事「秋、ぶどうの収穫と研究の改善に向けて」から引き続き、JAさまと共に2018年春からぶどう枝判別作業の効率化、圃場収益の最大化を目的として行った「ぶどうの栽培効率化の研究」についてお伝えします。

ぶどうが収穫されたあとの冬の圃場、皆さんはこの時期には何が行われるか知っていますか?農業は、先の記事の通り「収穫したら終わり」ではなく、冬のうちだからこそしておかなければならないことも多くあります。最終回となるこの記事では、意外と知られていないぶどうの枝が横に伸びている理由となる冬の作業の様子、そして弊社で行ってきた研究・開発が最終的にどのような形となったのかお伝えします。

冬のぶどう圃場のようす

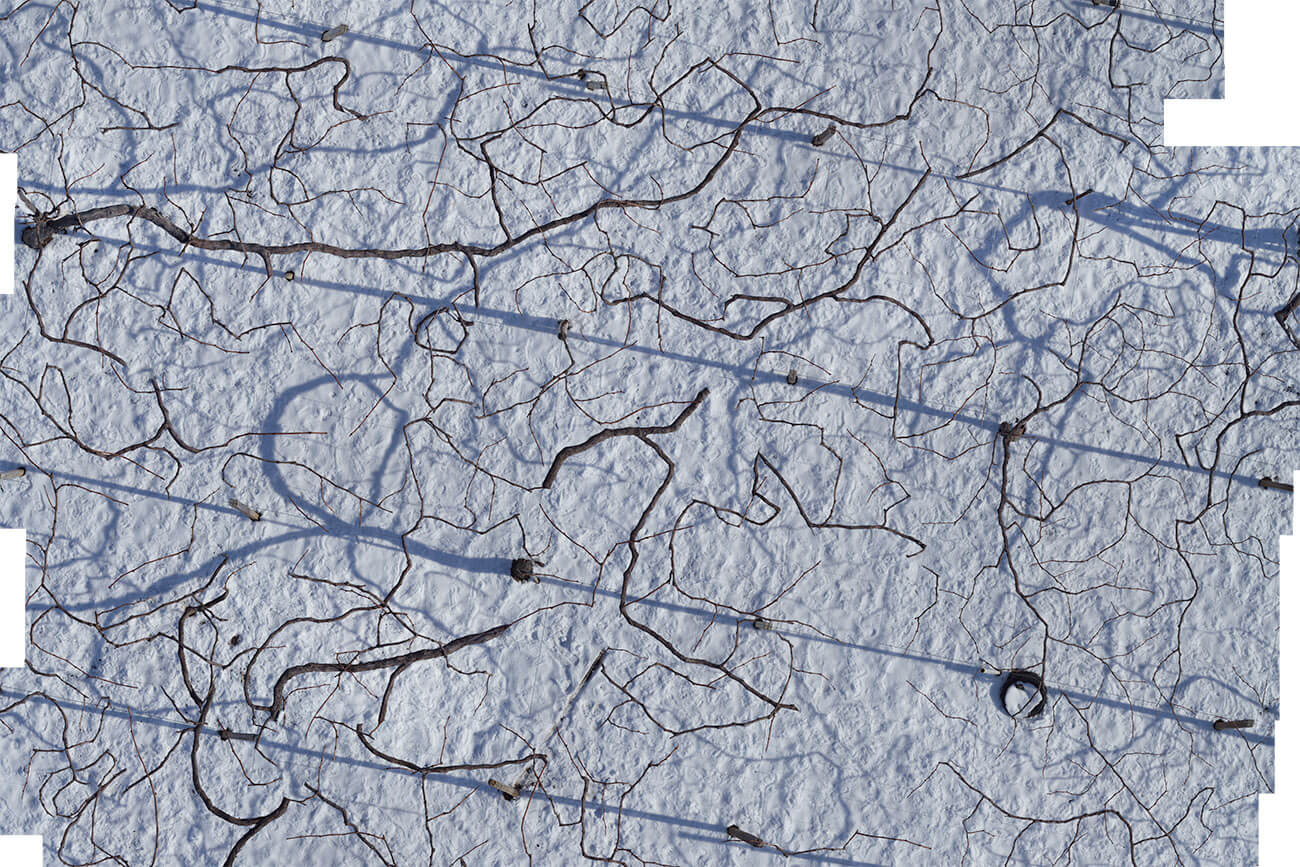

冬になり、山梨県は厳しい冷え込みとともに乾いた空気に包まれます。朝は霜が降りるようになり、夏に活き活きとしていた葉も枯れて全て落ちてしまいます。年によっては、あたり一面雪景色になることも珍しくありません。厳しい寒さにさらされたこの冬のぶどう圃場では、次年の生育を大きく左右する「枝の剪定作業」が数ヶ月にわたり行われる時期です。この研究の中でも「ぶどう枝判別」に重きを置いたのは、この剪定こそがぶどうの計画的な生産(安定した品質と収穫量)に影響を与える大切な作業だからなのです。

剪定は、葉が枯れ落ち幹と枝のみとなっているため見やすいこの時期に行うことがベストとされており、毎年時間をかけた作業が行われています。植えつけ方の違いに加え、ぶどうの育ってきた年数や品種によっても枝の伸び具合が変わるため、それぞれに適した対応が必要です。また冬の間に樹が枯れてしまうのを防ぐための「犠牲芽(ぎせいが)剪定」など、この作業はぶどうの樹々にとって多くの意味を持ちます。

樹の状態を見ながら行うこの剪定は、前述の通り一年のぶどうの生産を左右する作業だと言っても過言ではありません。誤った判断は樹が枯れる原因ともなってしまうため、どの枝・芽を除くかという正しい判断が不可欠となります。正しい判断には、もちろんそう、「経験」が必要となってきます。

剪定を行った後は、枝の途中からも新しい芽を出すための「芽傷」処理や、樹を害虫や病気から守るための「皮はぎ」、そして樹の形を整える「誘引」を行います。普通、樹の枝というものは横だけではなく上にも伸びることが容易に想像できます。しかし、ぶどうの樹を思い浮かべてみてください。樹から伸びた枝が棚に沿って横に広がっている光景を想像しませんか?その訳は、この枝の誘引にあるのです。新たな芽を空へと向けながら、枝を地面と並行に棚に固定していくため、陽がよく当たり成長を促すように理にかなった手法となっています。

こうした一連の作業によって、また暖かくなった際に、ぐんぐんと成長するぶどうを見ることができるのです。もちろん、どんなに寒くても、雪が解けなくても、次の時期のぶどうのためを思い農家の方々は寒空の下作業を行います。以下の動画からも、山あいの中に位置するぶどう圃場の寒さが伝わるでしょうか?

枝判別のソフトウェア開発の成果

1年間、ドローンやカメラの選定から始まり、3D点群データ処理・AIディープラーニングといったアーキテクチャ2種の複数の圃場での実証試験、そして研究方法の見直しとシステムの改善を続けてきました。

上に載せた動画のようにドローンからの写真を手動にてマージ、圃場全体の大きな写真にしてAIディープラーニングによる枝判別を行ってきましたが、その最終的な認識率は60%以上と高いところまで持っていくことができました。

- 新枝7本 熟練者による正解データ

- 新枝4本 AIによる枝判別

研究・開発においては、それぞれの機器の性能・使い方などの何通りもの組み合わせに手を尽くしながら最適解を探していきます。今回使用したAIディープラーニングについて、弊社では、今後正解データを増やせばさらに判別率が上がる仕組みを構築することができました。熟練者の経験による教師データを使ったAIディープラーニングの判断結果における認識率を、最終的には100%に近づけることが目標です。

コストや自動航行・カメラの面から本開発では選択しなかった3D点群データ処理においても、現在においては、深度を測れるような有効な画像データを得るためにiPhone 11 proをドローンに搭載させるなどの実現可能なアイデアが出てきます。

農業と技術のこれから

この1年間でのぶどうの栽培効率化の研究から、最新技術を農業分野に活かすという大きな一端を担うことができました。また、技術の発展により高性能の機器が手に入りやすくなってデータをより良いものとすることができたり、ソフトウェア開発においても判別のための新しいアーキテクチャが取り込めるようになったりするなど、今後の発展に対する可能性は大いにあります。

ゆくゆくは、農業を技術の力でさらに効率化し、農業の担い手不足・高齢化への対策としても太刀打ちできるような革新を切り拓くことができるようにしたいと考えています。